Nous reproduisons ici un extrait de la conclusion du livre de Guillaume Carnino, « L'invention de la science : la nouvelle religion de l'âge industriel », publié chez Seuil, en 2015. Parce qu'il est important d'exposer la science, argument d'autorité suprême utilisé par les classes dirigeantes afin de subjuguer et d'asservir les masses, pour ce qu'elle est, à savoir un fourre-tout opaque manipulable à souhait par ceux dont dépendent le fonctionnement (le financement) des infrastructures sur lesquelles elle se base.

Au cours du dernier quart du XIXe siècle, les centaines de statues érigées par la IIIe République, les soixante-douze noms de savants gravés sur le frontispice de la tour Eiffel, l’inversion de la temporalité eschatologique réalisée par Claude Bernard, l’éloge académique comme fondement de la pratique hagiographique savante, le martyre des inventeurs puis l’héroïsation des scientifiques, tous ces éléments disparates convergent pour former une mythologie cohérente ayant pour principale conséquence d’exclure la science du champ politique. Cette exclusion n’est pas la résultante d’un renoncement, car plus que jamais, tous s’accordent pour considérer que la science est la première puissance de transformation du réel, soit une force politique de premier ordre. Pourtant, excepté certains savants et industriels en mesure de jouer sur les deux tableaux — la politique profane et la planification technologique —, nul ne peut plus intervenir directement dans les affaires de la science sans avoir été au préalable intronisé en son sein. On comprend dès lors pourquoi l’enjeu épistémologique majeur de toutes les disciplines savantes consiste désormais à prouver qu’elles sont « scientifiques », sous peine d’être exclues du champ du savoir certain et indubitable : si la philosophie (ou l’anthropologie, ou la sociologie, etc.) n’est pas une science, alors tout un chacun peut se permettre d’avoir une opinion sur le sujet; si par contre la biologie (ou l’astrophysique, ou l’économie, etc.) se voit auréolée du prestige de la science, alors ses jugements sont l’apanage des seuls élus qui la pratiquent — et ils deviennent, au propre comme au figuré, parole d’Évangile.

Le versant religieux de la science, solution politique aux désordres sociaux du XIXe siècle, possède une efficience propre, qui dépasse la dimension purement éducative et rationnelle de l’école républicaine. Ce n’est pas tant la science dans ses équations et expériences que les hommes politiques préconisent comme fondement au nouvel ordre social, mais bien la science comme édifice moral à destination des élèves de la république. Ainsi, l’immense succès de librairie écrit par Augustine Fouillée, Le Tour de la France par deux enfant, met en scène André et Julien Volden au cours de leur périple national, durant lequel ils visitent de nombreuses villes et ont ainsi l’occasion de contempler les multiples statues des grands hommes et fondateurs du nouveau monde. Parmi celles-ci, les personnages les plus représentés ne sont pas les chefs d’État et militaires, mais bien les savants et inventeurs. La statuaire révèle ainsi l’effort considérable d’édification par la science sous la IIIe République.

Ces figures publiques sont dotées d’une fonction mythologique précise, similaire à celle que l’anthropologie décèle parfois dans les sociétés qu’elle prend pour objet d’étude. Maurice Godelier, qui a côtoyé les Baruya de Nouvelle-Guinée, montre ainsi que leurs mythes fondateurs font apparaître les enjeux associés au pouvoir : pouvoir de gouverner les personnes, de contrôler l’accès aux dieux et aux forces qui règlent l’univers, aux ancêtres, à la terre, aux moyens de destruction (armes), de production (outils), d’échange (monnaie, biens précieux) et aux conditions de subsistance. La mythologie façonne le social et donne une cohésion à un univers qui peut sembler, aux yeux d’un observateur extérieur, profondément irrationnel. La relation d’englobement et d’assimilation est au fondement même du pouvoir politique, c’est-à-dire, du pouvoir, pour une partie de la société, de représenter le tout : « Construire un lieu d’où l’on peut à la fois dominer les autres et parler en leur nom est l’essence même du pouvoir politique. »

En ce sens, l’idée de « la science » remplit les conditions nécessaires à l’exercice du pouvoir, puisqu’elle permet de constituer un espace d’où le politique n’est pas absent (bien au contraire, puisqu’il préside à l’établissement de la destinée du social) mais où il ne peut pénétrer sans avoir au préalable prêté allégeance. D’une part, la parole de l’expert, qui statue dans de nombreuses affaires publiques, est garante de l’objectivité et de la neutralité de tout jugement ; d’autre part, un pan entier du social échappe désormais au jeu politique, puisqu’il se voit légitimement exclu de la sphère démocratique : la science, qui fonde la conjonction contraire du progrès et de la liberté, ne peut réaliser ce mariage alchimique partiellement contre nature qu’en privilégiant l’un des deux termes, sur lequel l’autre ne peut plus avoir prise. Ainsi, l’industrialisation du monde, fondée par et sur la science, se trouve désormais exclue, en droit, des choix démocratiques. Découlant par principe du progrès des connaissances humaines, l’industrie est naturalisée au point d’être soustraite à la discussion politique, l’expertise servant ainsi au besoin de frontière intangible entre les aspirations des populations et la marge qui leur est octroyée. On peut trouver ce schéma réducteur et pétri de contradictions — ce qu’il est indéniablement. Mais une fois encore, la mythologie, ici galiléenne, est une clef de compréhension de ce complexe agencement d’éléments pourtant rationnellement incompatibles.

Paul Challemel-Lacour, auteur d’une biographie de Galilée, expose à quelques pages d’intervalle les jugements suivants :

Les vérités de la science, abstraites et impersonnelles, fruit du labeur patient et non pas inspiration de la grâce, n’ont rien à promettre. [Galilée], et c’est là son plus grand titre, […] a doté l’intelligence humaine d’un levier qui centuple ses forces, d’un instrument de certitude, c’est-à-dire d’émancipation grâce auquel le gouvernement suprême de la vie et des sociétés lui est désormais assuré. Une puissance nouvelle, celle de la science, est née au monde.

La science est neutre ; elle n’a rien à promettre car elle ne travaille pour personne. Et pourtant la science est tout ; elle promet le pouvoir suprême et œuvre pour l’humanité tout entière.

Ces deux propositions sont contradictoires : la science ne peut pas à la fois ne rien promettre et tout promettre, n’être responsable en rien de l’état du monde et œuvrer à la transformation perpétuelle de ce même monde. Cette contradiction reste pourtant quotidienne et coutumière chez de nombreux auteurs : elle est fondatrice pour l’institution science, car son apparente irrationalité est camouflée par les mythes qui lui donnent consistance.

Rappelons ici que même lorsque la supercherie concernant les « tortures » subies par Galilée est éventée, les biographes du philosophe florentin ne désarment pas pour autant :

E pur si muove ! c’est un mot apocryphe et cependant profondément vrai. Il est sorti, non de la bouche du pauvre vieillard confus et humilié, mais de la conscience de la postérité indignée. Quant au fameux mot : e pur si muove, il faut bien reconnaître qu’il n’a jamais été prononcé. Aucun témoignage contemporain ne le mentionne. Mais disons, avant de le reléguer parmi la foule innombrable des mots soi-disant historiques, qu’il est de ceux qui sont plus vrais que la réalité même […]. Le e pur si muove, prononcé ou non, restera éternellement, parce qu’il est la réponse victorieuse de la science à quiconque veut étouffer sa voix.

« Plus vrai que la réalité elle-même » : l’expression est forte, mais elle est nécessaire car elle recouvre très précisément la fonction mythologique de la science. Si Galilée atteint un tel niveau de popularité, et que le second XIXe siècle invente un savant anticlérical qui correspond fort peu au véritable personnage historique, c’est aussi, et peut-être avant tout, parce que cette figure mythique est alors indispensable à la cohésion du social, dans la mesure où il représente «la réponse victorieuse de la science à quiconque veut étouffer sa voix ».

Comme dans toute société, certains principes fondateurs du social sont contradictoires car issus de compromis et de rapports de force difficilement maîtrisables : la science peut tout, mais elle n’est responsable de rien et n’a de comptes à rendre à personne. Que la réalité soit bien moins tranchée que ces déclarations de principe ne le laissent entendre est une évidence qu’il serait absurde de nier. Pourtant, cette conception contradictoire de la science, qui fonde à la fois l’ordre et la liberté, le progrès et les Droits de l’homme, s’impose peu à peu à l’ensemble du corps social sans susciter la moindre réaction vis-à-vis des propriétés irrationnelles qu’on lui prête, alors même que de nombreux penseurs font profession de réfléchir sur sa nature. L’anthropologie nous apprend que « l’irrationalité » des « primitifs » se fonde sur des mythes. De la même manière, Galilée et les martyrs de la science apparaissent comme une dimension structurant le social au point de rendre cohérent un ensemble en apparence disparate de croyances : le mythe galiléen possède désormais une fonction cosmologique. Tout comme le Christ a expié les péchés du monde sur la Croix, Galilée s’est sacrifié pour montrer que la Terre tourne, et ce à l’encontre de l’opinion la plus puissante et la plus répandue en son temps : désormais, fut-il empereur ou pape, nul ne peut dicter ses désirs à la science, qui se situe dans un au-delà suprasensible, et que seuls ses grands prêtres — les savants — peuvent sonder et interroger afin d’y trouver les réponses destinées au monde profane.

On risquera alors une analogie avec l’analyse que Jean Ehrard forge au sujet de la notion de nature au XVIIIe siècle. Les échos de cette recomposition dans l’espace des savoirs montrent à quel point l’idée de nature sert de fondement à la science qui épouse, via la philosophie naturelle, la plupart de ses formes et contours. Il est même possible de repousser les limites de la comparaison, puisque Ehrard établit en conclusion de son œuvre trois fonctions rattachées à l’idée de nature : « répressive, lénitive, offensive ». Le parallèle peut sembler excessif, et pourtant l’institution « science », et plus particulièrement la figure qu’elle prend lorsqu’elle s’incarne dans le Galilée du siècle des révolutions, pourrait bien elle aussi posséder ces trois visages à la fois similaires et cependant divergents : combattre la réaction qui s’oppose à son déploiement ; apaiser les revendications des nécessiteux et les élans révolutionnaires en proclamant la naturalité de la marche du progrès ; prendre d’assaut et réformer les soubassements matériels du monde contemporain. […]

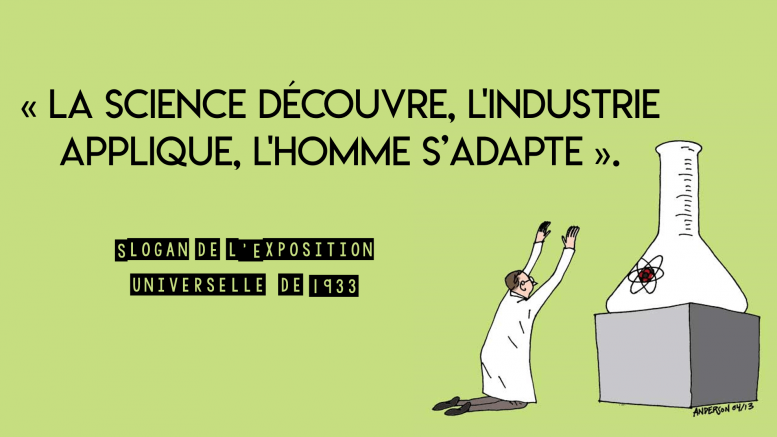

Partant d’une interrogation sur l’historicité de la notion de science, on a pu constater que l’emploi du terme avant le XIXe siècle ne correspond guère à l’idée que l’on se fait de la « science moderne », dont le contenu renverrait alors plutôt à la « philosophie naturelle » — qui domine jusqu’au début du siècle, puis prend le visage « des sciences » aux alentours des années 1830 et 1840, et enfin de « la science » à partir de 1850. La construction de l’antagonisme entre science et religion au cours des années 1859-1863 a ainsi montré combien les deux phénomènes étaient comme l’avers et le revers d’une même médaille, dont la lutte a pour effet de scinder le social en deux espaces dès lors jugés incommensurables. Science populaire ; expositions universelles, universités, laboratoires industriels : partout, l’idée d’une science désintéressée, œuvrant pour le bonheur des peuples et de la nation, se trouve être le corollaire de cette adéquation principielle entre la reproductibilité de l’acte scientifique et la réplication industrielle. In fine, « la science » participe à une vaste entreprise de pacification du social, permettant d’arrimer deux dimensions potentiellement contradictoires mais non négociables du monde politique contemporain : l’ordre et la liberté, le progrès et les Droits de l’homme, la technocratie et la démocratie.

Si la science advient massivement à partir du milieu du XIXe siècle, c’est parce qu’elle s’insère idéalement au sein d’enjeux majeurs de l’époque : que les batailles soient religieuses, économiques, sociales, techniques, écologiques ou politiques, la science, en tant que garante de la vérité, apparaît peu à peu comme un levier dont tous les acteurs doivent se saisir. Bien sûr, tous ne sont pas victorieux, et l’on peut légitimement penser que les catholiques qui prônent l’alliance de la science et de la foi, les vulgarisateurs qui défendent la science pour tous, les médecins qui en appellent à la science pour défendre l’environnement et la santé, les femmes qui désirent la science pour l’émancipation, etc., sont en quelque sorte « vaincus » sur le terrain même où ils décident d’affronter leurs contradicteurs. L’important réside dans le fait qu’indépendamment de celles et ceux qui en profitent ou en pâtissent, la science sort magnifiée de chacune de ces batailles, puisqu’elle est la clef de la victoire : à mesure que le siècle se déploie, elle en vient à détenir le monopole de la vérité. Car la science n’est pas seulement un compromis négatif, concédé de mauvaise grâce par les vaincus de diverses batailles. Elle est aussi et peut-être avant tout l’arme suprême aux mains des vainqueurs, qui ont par son entremise emporté l’adhésion des populations. La science est donc un compromis chargé positivement, ayant permis aux nouveaux gouvernants de fonder la légitimité de leur pouvoir. Dans des domaines aussi divers que l’économie, la politique, la production technique, l’environnement et la connaissance, les acteurs dominants de l’ordre social ont pu, dû et su arrimer leur pouvoir sur la vérité révélée par la science.

De nombreux dispositifs, relevant à la fois de la production juridique, économique, administrative, technique et politique, avaient déjà désinhibé les populations en vue d’instaurer le nouvel ordre industriel qui se met en place de la fin du XVIIIe siècle aux années 1850, producteur d’une réelle inconscience écologique, indispensable à l’accélération des processus en cours. A partir de la seconde moitié du XIXe siècle, l’avènement de « la science » surajoute une nouvelle dimension à ces désinhibitions fondatrices, tout en amendant certaines de leurs caractéristiques les plus décriées : cette puissance, bien qu’articulée autour d’un immense dispositif matériel, politique et économique, est de nature idéologique. Véritable clef de voûte et pierre d’angle, la science — dont les définitions, nécessairement floues, varient — constitue dès lors l’horizon terminal de l’univers contemporain : la divinité donnait un sens à la finitude de l’existence et du monde ; la science garantit désormais la cohérence du progrès perpétuel et de l’univers infini — et engendre l’illusion d’une croissance illimitée possible et souhaitable.

Prendre au sérieux l’émergence circonstanciée de l’idée de « la science » comme socle du social implique de reconsidérer la question fondatrice de l’épistémologie. Dans un univers où la légitimité s’acquiert en participant à ce qui est admis comme « scientifique », on comprend que la recherche d’un « critère de démarcation » puisse constituer l’enjeu premier de la pensée. Une fois acquise l’idée de science comme garante de la vérité et de l’objectivité, pouvoir inclure et exclure telle ou telle assertion de ce royaume du vrai devient l’horizon ultime de la connaissance : tout comme les théologiens du Moyen Age avaient pour fonction de déterminer les frontières de l’hérésie, du dogme et du blasphème, l’épistémologie devient une activité indispensable à la bonne marche d’un monde fondé par la science. La théologie dominait l’univers savant et délimitait l’horizon du savoir ; l’épistémologie fournit le canevas interprétatif de toute connaissance et statue sur la scientificité ou l’irrationalité des jugements humains.

A l’instar du christianisme, l’institution science doit montrer qu’elle possède les moyens de ses prétentions, et on l’invite régulièrement à trancher au sein du social en faveur ou en défaveur de telle ou telle pratique : « l’astronomie est scientifique », « l’astrologie ne l’est pas » ; « l’économie est scientifique », « la philosophie ne l’est pas » ; etc. A chaque instant, ces jugements, aussi fondés soient-ils en regard des procédures d’élaboration de la connaissance, touchent aux frontières de l’inexpliqué et de l’inconnaissable. Comme la religion chrétienne, la science est sommée de rendre compte de la nature des éléments qui semblent lui échapper : peut-on prévoir les turbulences des fluides ? Est-il envisageable d’anticiper une crise économique ? Comment guérir le cancer ? Est-il possible d’expliquer la sexualité ? la vie ? le temps ? A chaque instant, la science se situe donc au cœur d’une négociation, ce qui oblige ses plus savants défenseurs à faire montre de virtuosité pour englober l’infinie complexité du réel dans les rets de la pratique scientifique. Que telle ou telle posture puisse être réductionniste en biologie, en sociologie ou en chimie, c’est là un phénomène établi. Mais que l’épistémologie joue au fond le même rôle que chacune de ces disciplines vis-à-vis de la complexité du réel, voilà qui pourrait donner matière à réflexion. […]

Après un XXe siècle riche en tragédies, la science et le progrès ont perdu de leur superbe : si ces deux éléments fondateurs pour les sociétés industrielles avancées ont été en partie dégradés puis recyclés sous la forme du couple « recherche et innovation » (où l’on reconnaîtra sans peine les mots d’ordre du catéchisme laïcisé de notre époque, cette fois-ci réellement départi de tout horizon eschatologique — d’où d’ailleurs une certaine angoisse sociétale face à l’avenir, refoulée dans l’illusion d’un éternel présent), la science reste une ressource rhétorique d’importance, qui a conservé une part de sa grandeur et peut encore être mobilisée en vue d’une exclusion politique. Quand les riverains de la presqu’île de Gennevilliers s’opposent aux ingénieurs parisiens dans l’affaire des eaux d’épandage en 1876, la commission d’enquête acquise aux intérêts de la capitale assure au préfet de la Seine qu’elle « demeure convaincue que la propagande scientifique sera la condition la plus sûre de la réussite du projet de la Ville ». Quand Tchernobyl ou Fukushima inquiètent les populations, les experts du CEA ou d’Areva sont là pour appuyer scientifiquement les choix de la technocratie. Proclamer « la science », c’est toujours œuvrer en vue d’une exclusion d’un tiers qui, lui, ne serait pas doté de ces prétendues qualités scientifiques.

À l’inverse, quand des chercheurs discutent pied à pied de la validité d’une nouvelle théorie, le syntagme de science n’est jamais directement mobilisé, car c’est avant tout sur leur propre terrain, avec leurs règles tacites et au sujet des protocoles mis en œuvre (éléments qui diffèrent infiniment d’une discipline à l’autre), que la dispute doit s’opérer : un chimiste en désaccord avec un confrère ne se targuera pas, à moins d’être à court d’arguments, de pratiquer « la science » là où son contradicteur ne ferait que de « l’alchimie » ou de la « philosophie ». On comprend alors combien le terme de « science » a paradoxalement pour vocation d’être utilisé en dehors de l’arène scientifique, là où le rôle des savants touche à l’expertise publique, et où, précisément, le seul intérêt de leur présence consiste dans l’édiction d’un argument d’autorité : au fond, la science ne peut servir qu’à l’extérieur des laboratoires, car en leur sein, nul ne songerait à s’en réclamer, si ce n’est pour flatter la plume d’un vulgarisateur.

Que la démocratie s’opère au sein d’une association groupusculaire ou d’une nation entière, la première question (et l’éternel problème) qui se pose consiste invariablement à délimiter les contours de l’espace politique, c’est-à-dire à définir celles et ceux qui peuvent légitimement appartenir au cercle démocratique. Dès lors, retracer l’émergence du vocable de science, qui, par principe, segmente le social entre ceux qui ne savent pas et ceux qui décident, permet de prendre conscience que ce problème fondateur pour la démocratie a trouvé historiquement une solution idoine : la science sert à exclure du jeu démocratique ; elle institue un espace étanche à l’opinion du peuple au sein duquel la discussion et le vote ne peuvent avoir cours. En ce sens, elle constitue le versant invisible de la décision au sein des sociétés contemporaines qui, alors qu’elles ploient chaque jour davantage sous l’effet des pollutions environnementales et sociales engendrées par l’industrie, peuvent ainsi maintenir un rythme de croissance soutenu. Exposer le jeu de dupes ayant accouché de la science, c’est donc essayer d’œuvrer contre l’accaparement des savoirs et des techniques à l’origine de la dépossession politique contemporaine.

Guillaume Carnino

P.S. [NdE] : On pourrait aussi citer Steven A. Edwards, un analyste politique membre de l’association américaine pour l’avancement de la science (AAAS), qui a récemment écrit que :

“Pour le meilleur, ou pour le pire, la pratique de la science au 21ème siècle est de moins en moins guidée par les priorités nationales, ou les groupes d’évaluation collégiale, et de plus en plus par les préférences particulières d’individus disposant de ressources financières colossales”.

Ce qui est loin d’être une nouveauté, ainsi que Guillaume Carnino l’expose tout au long de son livre, puisque l’industrie, les industriels et le complexe militaro-industriel la dirigent depuis son avènement institutionnel. Et parce que les “priorités nationales”, depuis des siècles, ont été et correspondent encore aux “préférences particulières d’individus disposant de ressources financières colossales”.

Source : http://partage-le.com/2017/04/la-science-nouvelle-religion-de-lage-industriel-par-guillaume-carnino/